Apogeos Perecederos: "El oro que brotó de los árboles"

- Lucio Mammana

- 3 feb 2020

- 16 Min. de lectura

Actualizado: 20 ene 2025

Ya estaba acostumbrado a verlo tan inofensivo y colorido en todas las ‘Horti Frutti’ (verdulerías), mientras seguía sin enterarme de que entenderlo era entender al amo de toda la región, la forma de los pueblitos por los que iba pasando, al orfebre del pasado secular reciente, de oro y algunos millonarios, de muchas

calamidades y miserias. Porque “Ilhéus” y sus alrededores era, hace un siglo, el mayor productor de ‘Cacau’ del mundo. Sí, el fruto con el que se hace el chocolate, jugo, mermeladas, helados y hasta ‘caipirinhas’. "El manjar de los dioses", como lo habían considerado cuando llegó a los paladares más distinguidos del mundo desde América.

Un día de 1752, un francés llevó algunas semillas de cacao de la Amazonía hasta la costa centro-sur del estado de Bahía, en Brasil. Ningún bahiano de entonces ni siquiera insinuó la posibilidad de lo que aquel acto significaba. Un nudo, tan rígido que ataba al resto de las generaciones futuras de esas tierras a un destino implacable, no poco funesto. Por casi doscientos años, hasta hace solo dos décadas, cuando no sin una tragedia recién se pudo comenzar a desatar: “…ni los chicos tocaban los frutos de cacao. Sentían miedo de aquellos cocos amarillos, de carozos dulces, que los tenían presos a esa vida de frutos de jaca y carne seca (...) el cacao era el gran señor a quien hasta el coronel temía…" escribía Jorge Amado en su novela 'Cacao'.

LOS GRANDES SEÑORES AGRÍCOLAS

La historia del Nordeste de Brasil es, sin mucho más que añadir, la historia de fortunas efímeras y calamitosas. La alternada por auges y decadencias del precio internacional de un único producto agrícola que durante unas cuantas décadas ejercía una suerte de ‘autocracia de mono cultivo’ sobre la región donde germinaba: la de algunas manos opulentas que empañaban la realidad donde en la mayoría siempre terminaba recayendo desgracia, la de ‘coroneles’ [*1] y esclavos. Y todas consistían en un ciclo inexorable donde los precios internacionales un día se desplomaban, la apariencia de prosperidad se desplomaba y los éxodos de subsistencia se reiniciaban, en la búsqueda de nuevos ciclos fatales de “reyes agrícolas” emergentes.

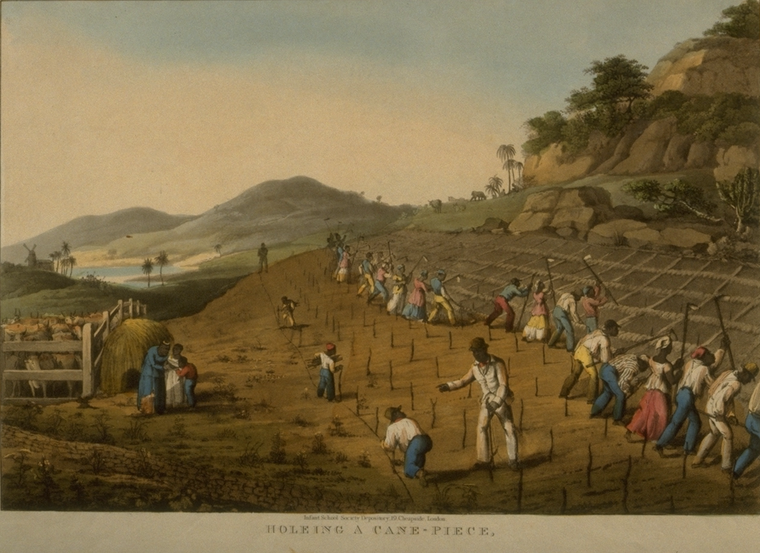

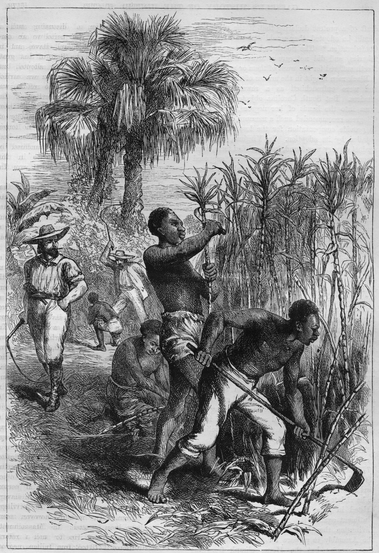

El primero fue la caña de azúcar, el "oro blanco" de los siglos 16 y 17. Salvador de Bahía era la capital del Brasil y una de las ciudades más importantes de América. Aunque la riqueza de la tierra era para los menos -de color blanco-, mediante la explotación de la mayoría –de color negro-. Así de moral era el sistema económico que prosperaba en el ‘Nuevo Mundo’ por esos siglos:

EL NEGOCIO REDONDO DE BRAZOS NEGROS

No es insólito que fuese lucrativo cruzar el Atlántico desde las costas africanas para llevar personas encadenadas en barcos hasta otro continente. El amo blanco, el ‘fazendeiro’, generalmente razonaba que le era más barato comprar un ‘negro’ nuevo que criarlo. Las tasas de mortalidad de los esclavos eran más altas que las de natalidad; muchos incluso se suicidaban, se estrangulaban, se cortaban el cuello, a veces de forma colectiva, esperanzados de resucitar en África, su única alternativa de evasión a la desgracia que los condenaba. Los ‘traficantes de negros’, por el precio al que vendían un esclavo en América, luego compraban varios más a los caciques en las costas occidentales africanas. A cambio de ron, telas, armas y manufacturas, que se adquirían en Europa, con el azúcar, algodón, tabaco, cacao, oro y plata que adquirían por los esclavos en las

colonias –América-.

El “comercio triangular” era todo un arquetipo de negocios redondos y emprendedores exitosos, para Europa y para los comerciantes de humanos de color negro, la 'mano de obra barata' de hace unos siglos; tanto así que era normal que entre el 10% el 33% de los africanos sucumbieran, incluyendo los que se arrojaban al océano por voluntad propia, durante el traslado en condiciones infrahumanas en los 'barcos negreros' y que, asimismo, los traficantes lo consideraran ‘asumible económicamente’. Así llegaron, como ganado humano con aros de metales en el cuello, los antepasados, no tan lejanos, del 85% de la población actual de Bahía –‘afroamericana’-.

[Imágenes de dominio público. Hacé CLICK sobre la foto para más información sobre la historia de cada una de ellas: ]

¿Y por qué?

Porque "Sin azúcar, no hay Brasil, sin esclavos, no hay azúcar, sin Angola, no hay esclavos" se fraseaba en Brasil en el siglo 17. [*2]

Los cultivos de la caña de azúcar necesitaban mucha mano de obra para una labor ardua e incesante, en la que ningún blanco quería envilecerse. ¿Los indígenas? Los indígenas ya habían sido diezmados en pocas décadas, y los escasos que quedaban, además de insuficientes, según

decía el rey, no se los debía esclavizar...

En 1888 se abolió la esclavitud en Brasil, hace tan sólo 132 años -5 generaciones- y no fue un acto humanitario del que los mandatarios del imperio se enorgullecieran, sino que, aunque exhortado por grupos abolicionistas, se definió porque los ‘fazendeiros’ apreciaron que para entonces, el costo de pagar un sueldo de subsistencia de ‘asalariado’, miserable, resultaba menor que comprar y mantener bien nutrido a un ‘esclavo’...

"La historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía, de política y también de moral" decía Augusto Cochin.

CON FINAL INFELIZ

A mediados del siglo 17 comenzó la competencia de los ingenios surgidos en el Caribe, el precio internacional empezó a bajar y el azúcar del nordeste brasilero entró en la debacle de la que no saldría. El hambre y la desnutrición azotaron como nunca al territorio. Porque el mono cultivo de la caña había provocado que sólo hubiera azúcar hasta el punto en que se tenían que importar los demás alimentos, y al nuevo precio de exportación –cada vez más bajo- ya no alcanzaba ni para importar los indispensables.

Décadas después otros colonos descubrieron oro en la región de Minas Gerais y la región Nordeste perdió el tenue protagonismo económico que le quedaba en Brasil -la colonia portuguesa-. Salvador de Bahía entró en letargo y se inauguró su reemplazo, la nueva capital en el centro sur, Río de Janeiro.

ÉXODO PARA NO MORIR

Mismos ciclos y devenires tuvieron el auge del algodón en Maranhão, durante el siglo 19, y el auge del caucho en el Amazonas, hasta hace un siglo. Con sistemas de trabajo esclavistas y acordonados por la dependencia absoluta de las regiones en el precio internacional de un único producto. Y en efecto, más de una vez a los trabajadores de esas tierras no les ha quedado alternativa menos peor que caminar como ganado hacia donde la correa de los nuevos auges efímeros los arrastra: ‘Los éxodos de subsistencia’. Primero mediante la venta de brazos de color

negro, atados a cadenas de hierro –esclavos-, y luego mediante millares de trabajadores que se han trasladado miles de kilómetros para subsistir; del azúcar del nordeste al oro de Minas Gerais, al algodón de Maranhão, a los cafetales en el centro sur, al caucho en el Amazonas -donde emigró famélica el 20% de la población del estado nordestino de Ceará en la década de 1870-. Actualmente muchos Nordestinos son los que habitan las periferias en las metrópolis industriales como São Paulo y Río de Janeiro.

Y hasta las últimas décadas fue el mono cultivo del cacao en el Sur de Bahía, uno de los apogeos perecederos más recientes:

“EL ORO QUE BROTABA DE LOS ÁRBOLES"

A mediados del siglo 19, la revolución industrial a todo vapor en Europa y Norteamérica aceleró la fabricación de chocolate y así este dejó de ser un manjar exclusivo para los miembros de las cortes europeas. En otras palabras, la oferta subió, el chocolate se abarató y el apetito por el mismo se multiplicó con la nueva gran masa de consumidores: ‘los asalariados’. Y por ende también la demanda de la materia prima, el Cacao.

Para entonces ya se habían sembrado algunas semillas del arbusto -de Cacao- en algunas ‘fazendas’ próximas a las localidades de Canavierias e Ilhéus. Y así fue que el auge económico, desvanecido dos siglos antes con la caída irreversible de los precios del azúcar, resucitó en la costa atlántica del centro sur de Bahía. Como así también el mono cultivo, la dependencia total al precio internacional de un producto, la acumulación de fortunas millonarias en unas pocas manos, y la condena a una vida llena de penurias de los que dejaban su sudor, y no pocas veces la vida, en las ‘fazendas de Cacau’: En las primeras décadas ‘esclavos’, con el tiempo -en 1888 se abolió la esclavitud- pasaron a ser ‘asalariados’, pero que no tenían nada. Se les decía libres en un mundo de grandes latifundios cuyos dueños eran unos pocos millonarios que muchas veces no pagaban el ‘salario’ de subsistencia en dinero, sino en especias, porotos y charque. Los propietarios de las ‘fazendas de Cacau’, mentados como ‘Los Coroneles’ [*1], en su mayoría vivían en ciudades del centro sur, como Río de Janeiro, y era común que prohibieran que se destinase ni un metro cuadrado de tierra de la ‘fazenda’, donde vivían los ‘asalariados’, para otros cultivos. La economía esclavista de estos sitios cambió de nombre según las leyes. En la práctica, para la mayoría – los de color negro- poco y nada mudó. Cuando estuve en Bahía, algunas personas me rumorearon que a varias décadas ya entrado el siglo 20 todavía se podían encontrar ‘fazendas’ en el interior del estado donde los ‘trabajadores’ todavía no sabían de la abolición de la esclavitud y de que Pedro II ya no era emperador de Brasil.

“LA REINA DEL SUR”

No obstante, tanta era la riqueza y el crecimiento vertiginoso que sacudía a Ilhéus a fines del siglo 19 que en pocas décadas pasó a ser apodada como “La Reina del Sur”: Llegaban trabajadores y aventureros de varias partes del nordeste e incluso de otras regiones de Brasil en busca de dinero fácil y abundante. Era el mayor exportador de cacao del mundo. “Ilhéus y la zona del cacao nadaron en oro, se bañaron en champaña, durmieron con francesas llegadas de Río de Janeiro. En ‘Trianón’, el más chic de los cabarets de la ciudad, el coronel Maneca Dantas encendía cigarros con billetes de quinientos mil reales, repitiendo el gesto de todos los ‘fazendeiros’ ricos del país en las alzas anteriores del café, del caucho, del algodón y del azúcar”, escribió Jorge Amado en el romance ‘São Jorge dos Ilhéus’.

Recorriendo la ciudad todavía se ven los palacetes donde gozaban sus riquezas ‘los coroneles del cacao’. Y también las playas que frecuentaban, como la que aún los homenajea con su nombre: La ‘Praia dos Milionários’, unos cuantos kilómetros alejada de la ciudad, que recuerda los años que solo la visitaban los que hasta ahí sí podían llegar, ‘los millonarios’ que tenían auto.

Actualmente, a dos décadas del siglo 21, Brasil es el tercer país más desigual de Sudamérica, que es, a su vez, la región más desigual del planeta. En Brasil, las 5 mil familias más ricas tienen un patrimonio equivalente al 40% del PBI de todo el país, que tiene 220 millones de habitantes. Y según el Índice de Palma de 2016 [*3], los ingresos del 10% más rico de la población, en su mayoría blanca, son 3,8 veces mayores que el 40% más pobre de la población, en su mayoría negra.

FORTUNAS ‘EVENTUALES’

Por entonces, comienzos del siglo pasado, al cacao se le conocía como “el oro que brotaba de los árboles”. Efectivamente el ‘oro’ aparecía, aunque no en los árboles, mas sí en unas pocas manos. Sin embargo, como todo auge de monocultivo, las fortunas no habían llegado para quedarse.

Para la década de 1920, las nuevas plantaciones de Cacao en ‘Costa del Oro’ -actual Ghana y colonia británica por entonces- y Costa de Marfil –colonia francesa-, al otro lado del Atlántico, sacaron a Brasil de la primera posición como mayor productor del fruto del planeta. La competencia internacional aumentó y las fortunas comenzaron a embrollarse por los vaivenes del precio internacional.

A fines de los 50, en sólo tres años, el valor del ‘commodity’ cayó una tercera parte. Nació así la nostalgia local de los años florecientes de ‘la Reina del Sur’. Muchos de los ‘millonarios’ empezaron a recargarse de deudas por los vaivenes del mercado y ante la incertidumbre comenzaron a vender sus patrimonios. Pasaron algunas décadas y, a pesar de que la decadencia del sector no cesaba, la dependencia absoluta de la economía regional en el mono cultivo del Cacao permanecía firme y obcecada. Hasta 1989…

“LA ESCOBA DE BRUJA”

Podría suponerse que las tragedias fueron –son- un corolario de la obstinación humana más recalcitrante. Un instante que corrige tajante, y para peor, largos lapsos de incorrección; que, para entonces, en lugar de despertar, ya desfallecieron cualquier ideal de corrección más solemne.

En 1989 una plaga proveniente de la Amazonía comenzó a infectar las plantaciones de Cacao en los alrededores de Ilhéus. A la "vassoura de bruxa' (‘escoba de bruja’) le tomó menos de una década destruir el 80% de la producción de Cacao de Ilhéus. Para el año 2000 Brasil exportó 98mil toneladas, de las 400mil por año que exportaba al final de la década del 80. Brasil, que había sido el mayor exportador de Cacao del mundo, tuvo que empezar a importarlo para satisfacer su demanda interna.

PARAÍSO SIN SALVAVIDAS

Una tragedia hundió la economía de una región que no tenía otro salvavidas para rescatarse. Los grandes ‘fazendeiros’ ganaron mucho menos pero miles de trabajadores “da roça” (de las ‘fazendas’) quedaron sin trabajo y, como no tenían más nada, quedaron sin nada:

Cuando llegué a Itacaré – un poblado de la región de Ilhéus- descendiendo por la ladera que hay que pasar antes de ingresar al pueblo donde está el escenario de los sueños de cualquier turista, famoso por la exuberancia con que la ‘Mata (selva) Atlántica’ allí está preservada, y las decenas de playas paradisíacas besadas por un mar azul turquesa de aguas calientes, ideales para surfear y después regocijarse de espaldas en la arena, encandilado por los rayos de Sol que brillan el año entero entre las hojas de los ‘Coqueiros’…

Cuando llegué a Itacaré, descendiendo por la ladera que hay que pasar antes de ingresar al pueblo, a mí derecha apareció un morro inmenso recubierto de casitas apiladas sin ningún otro patrón más que el ‘zig zag’: Una gran Favela, una visual bastante brusca para un turista que llega por primera vez al pueblito ensalzado de “paraíso’ en Bahía. Resulta que tras la década del 90 del siglo 20, allí pasó algo parecido a lo que ya había sucedido en Río de Janeiro con ‘los sin nada’ de la década del 90 pero del siglo 19 -los nuevos miles de negros libertos tras la abolición de la esclavitud en el 88, algunos inmigrantes muy pobres y algunos ex-soldados vueltos de la finalizada ‘Guerra de los Canudos’-, que empezaron a edificar sus casas en las laderas de los morros donde nadie más quería vivir, entre medio de los barrios ricos de la urbe más famosa de Brasil, dando origen a los afamados asentamientos de Río, las ‘Favelas’ (*4). En Itacaré, en los años 90 y los que siguieron, ‘los sin nada’ eran las familias que habían quedado desamparadas tras el despido de miles de trabajadores rurales de las ‘fazendas’ de cacao arruinadas por la “Escoba de Bruja”. Si ya vivían de la subsistencia ¿qué hicieron entonces?..

Lo que dicta la fatalidad histórica de los nordestinos, cuando en su región el auge de un monocultivo se desgrana: El “Éxodo Rural”. Muchos, como Georgi [ver su historia que narré en la publicación anterior "Agridulce"] emigraron a las grandes urbes industriales como São Paulo, donde en general acabaron viviendo en las zonas marginales de las ciudades, trabajando para sobrevivir y poder seguir garantizándose seguir en la posición de abajo que ocupan en el entramado socioeconómico. Pero sus familias subsisten, claro, y, a menos que tengan muchísima suerte, sí, suerte, los hijos repetirán la estructura social de sus padres, como es en toda Latinoamérica y sobre todo en Brasil, con la cuestión de la poca ‘movilidad social intergeneracional’. En Brasil, una persona del 1% más rico gana en un mes lo que un brasilero con un salario mínimo gana en 19 años de trabajo (*5).

Pero no todos en la región de Ilhéus emigraron a los grandes centros urbanos. Otros, entre la tristeza y la angustia encontraron una oportunidad en otras nuevas actividades emergentes, como el turismo. Esta es la realidad de la Favela que uno observa a la derecha cuando entra a Itacaré, que son los hogares de los muchos de estos antiguos trabajadores de las ‘fazendas’ de Cacao que hace ya más de dos décadas comenzaron a construir sus casas en la ladera de este Morro que está, irónicamente, muy bien ubicado: Alejado de la vista de los turistas que andan por el centrito y las playas del pueblo paraíso, pero lo suficientemente cerca –justo atrás- para que puedan ir todos los días a trabajar a ese centro donde el dinero circula. Son los vendedores de la playa, el personal de las ‘pousadas’, hoteles y restaurantes, cuyos dueños siguen siendo, en general, personas de Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre –del sur- y hasta algunos italianos y argentinos. Y sus clientes también son, en su gran mayoría, del sur y extranjeros.

El señor Floriano, residente de aquel asentamiento en Itacaré, relataba: “los habitantes de la favela son conscientes de que están en una ladera que antes estaba cubierta de selva (mata atlántica) y cuando llueve la situación es muy peligrosa en el barrio porque hay grandes riesgos de movimiento del suelo y derrumbes, pero la realidad es que la gente no tiene ningún otro lugar donde irse a vivir. Cada día llegan más y más personas a vivir allí y la ‘prefeitura’ (municipalidad) ya pensó en retirar el asentamiento para otra área donde sea menos visible para el turista que recién llega. Pero ninguno de los habitantes está de acuerdo con que lo lleven a vivir afuera de la ciudad”

RENACER DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE

Hoy, la región de Ilhéus y las localidades aledañas en la ‘Costa do Cacau’, tras dos décadas de la tragedia ocasionada por el monocultivo de Cacao –aunque para otros debería escribir: “… ocasionada por la plaga de la ‘Escoba de Bruja’…”-, ha conseguido reinventar y diversificar su economía con algunos logros esperanzadores:

A mediados de la década del 90, como alternativa para compensar las inmensas pérdidas de la crisis que ahogó la región, el Gobierno del Estado de Bahía incentivó la creación de un polo industrial de informática en la ciudad de Ilhéus. Y hoy ya es un sector de la economía local fundamental y consolidado, que ha conseguido mejorar muchos de los indicadores socioeconómicos de los habitantes. También el sector turismo, aprovechando el inmenso potencial económico que tienen las maravillas naturales de sus costas, cascadas y la biodiversidad de la Mata (selva) Atlántica. La ‘Costa do Cacau’ atrae turistas del mundo durante todo el año, que son uno de los pilares imprescindibles para el sustento de los pobladores de la región, como los de la Favela en Itacaré.

Cuando estuve en Ilhéus, se comentaba tanto que la ciudad fue una vez la mayor productora de Cacao del planeta que di por hecho, entonces, que no me faltaría oportunidad para comer mucho y muy rico chocolate de la región. Pero no, y me enteré de que prácticamente no había, de que jamás se produjo chocolate de forma industrial, incluso hasta los últimos años antes de la

crisis, salvando escasas excepciones muy puntuales. En el tiempo del auge, el fruto del Cacao, la materia prima, sólo se exportaba, y un pequeño porcentaje se mandaba a las industrias en el sur del país, después regresaba con un precio mucho mayor, empaquetado, y con el nombre de chocolate. No obstante, tras la crisis, el Ministerio de Agricultura también comenzó a incentivar la industrialización de la economía cacaotera por parte de los productores. Así es que ahora, muchos de los antiguos trabajadores de las fazendas de Cacao se dedican también al procesamiento industrial del fruto.

NO TAN BUENAS NOTICIAS

Todavía en el 2020, en las costas del otro lado del océano que separa Brasil de África, en Ghana y Costa de Marfil -hoy los principales productores de Cacao del mundo-, el 40% de los niños de entre 5 y 11 años trabajan en plantaciones de Cacao y en las que también siguen encontrándose miles de casos esclavización (ver referencia *5). Sí, en países que dependen casi exclusivamente de la venta de este fruto a empresas extranjeras, como Nestlé, que pagan un precio bajo, muy bajo, por la materia prima, para luego hacerla chocolate y ganar varios millones con la venta de su producto. Se fomentan así, por las reglas de ese mercado, que no haya otra alternativa que los sueldos de subsistencia para los trabajadores de las plantaciones, que condena también a las nuevas generaciones al mismo estrato social miserable de sus padres, al trabajo infantil y a que la esclavitud todavía exista en el siglo 21 en muchos lugares, donde las cosas más abominables siguen sin cambiar porque la dependencia de sus economías a los precios bajísimos que venden la materia prima no cambian. Y, como decía antes, considero yo, que, cuando el cambio no es rentable, por más vil y despreciable que sea la realidad, si no es con una tragedia como la de la ‘Escoba de Bruja’, poco, muy poco, o nada, cambia. [*6]

He aquí entonces mi pregunta: ¿Cuáles son los límites morales de lo rentable?...

DOS REFLEXIONES:

Muchos nativos se llenaban de curiosidad cuando yo, viajero, turista me guste o no, consideraba la región donde ellos vivían como un paraíso y no tan así a mi tierra natal, más fría, más agitada:

En los ojos de Lucio, argentino que andaba por ahí viajando en bicicleta, el paraíso tropical era donde me recostaba en la arena a no pensar más, y que todo, pareciera, que estaba bien.

En los ojos de muchos nativos de ese lugar, que a veces escuchaban mi poetización de ese lugar como un paraíso, la mayor parte de las veces en ellos no se reflejaba con ese término ni otro parecido; algunas cuantas un poco sí, pero sólo un poco y sólo unas cuantas. Hoy, después de eso y de investigar un poco más, comprendo que mi percepción era, sin dudas, ofuscada… ¿Qué es el paraíso que alardean los turistas?

NOTAS:

[1*] “Coroneles” era como generalmente se apodaba en Brasil a los grandes latifundistas agrícolas y otras personas importantes.

[2*] “without sugar, no Brazil, without slaves, no sugar, without Angola, no slaves,” En: “Slaves, Peasants, and Rebels: Reconsidering Brazilian Slavery” - By Stuart B. Schwartz

[3*] El “Índice de Palma”, indicado de desigualdad inventado por el chileno Gabriel Palma, profesor de la Universidad de Cambridge, es el resultado de dividir los ingresos del 10% más rico de la población entre aquellos que perciben el 40% más pobre.

[4*] “(…)Etimológicamente, el término “Favela” se basa en el nombre de la robusta planta de ‘favela’ que prevalece en las colinas de Canudos en el noreste de Brasil, donde muchos soldados sirvieron en una batalla en 1897 antes de la victoria y el traslado posterior a Río de Janeiro para reclamar la tierra que les había sido prometida -pero no entregada- por el Ministerio de Guerra. Como resultado, establecieron la primera comunidad ‘favela’ y la llamaron "Morro da Favela". Esta comunidad se conoce hoy como ‘Morro da Providência’, la favela más histórica de Río. Después de este asentamiento, todos los demás asentamientos informales en Río se conocieron como favelas. El término "favela", como tal, no tiene ninguna connotación negativa inherente (...)”, En artículo: “Why We Should Call them Favelas” / https://catcomm.org/call-them-favelas/

REFERENCIAS:

“Cacao” – Jorge Amado

"São Jorge dos Ihéus” – Jorge Amado

“Viagem na alma da Bahía” - Cassiano

“Las Venas Abiertas de América Latina” – Eduardo Galeano

Mapping the Slave Trade and Growing Black Awareness in Brazil - Stephanie Reist

The Atlantic Slave Trade in Two Minutes (mapa interactivo con datos de los barcos negreros que cruzaron el Atlántico durante más de tres siglos)

- 128 anos da abolição da escravidão no Brasil

Escravidão no Brasil

"Historia: los pasajes medios". The Middle Passage - A Slave Ship Speaks: The Wreck of the Henrietta Marie . Mel Fisher Maritime Heritage Society, Inc.

[*Imag] Slavery Images: A Visual Record of the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora [imágenes del comercio de esclavos]

El suicidio entre los esclavos negros en el Caribe en general y en el francés en particular. Una manera de evasión considerada enfermedad, siglos XVII y XVIII

"La libertad es la luz de nuestra vida [...] La esclavitud por el contrario es una cierta imagen de la muerte [...] Nada más odioso y más deplorable que la esclavitud que se compara con la muerte [...] Por tanto es mejor la muerte antes que una vida transcurrida en la amargura de la esclavitud" (Bartolomé de Las Casas)

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-trata-humana-a-traves-atlantico_8681/6

“O Pólo de Informática de Ilhéus”

A emigração cearense para o Amazonas

Após três décadas de combate à vassoura de bruxa, produção de cacau no sul da BA é reinventada e estado lidera ranking no país

[*5] Mesa SuárezM.A. 2019. Desigualdades en América Latina y el Caribe. OASIS. 30 (jun. 2019), 117-132. DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n30.07.

¿Cómo se mide la desigualdad y por qué es importante saberlo?

Palma, el índice de un economista chileno que revela el lado oculto de la fuerte desigualdad en América Latina

[*6] Tulane University (ed.). «Final Report 2013-14 Survey Research on Child Labor in West African Cocoa Growing Areas»

“Ivory Coast accuses chocolate companies”

Comentarios